■建設会社

「入社6年目に人生を考える」

(導入の経緯)

当社は入社6年を経過した社員の昇格者研修として導入、参加者は6年間で500名を超えました。年齢でいえば30歳前後で、入社後わき目もふらずに仕事をしてきたものの、これから人生の様々なことを考えなくてはならない年代です。

AIAの導入は、「一人の人間として、自分自身の人生や仕事のことを見つめるきっかけとしてほしい、家族や将来のことも含めてじっくりと思い描く機会を与えたい」ということが目的でした。明るく積極的に生きる姿勢を培うことを期待し、AIAを当社の研修の根幹を成すものと位置づけました。

AIA実施のひと月ほど前には、プログラム開発者のボ・コンクリン氏の著書を全員に1冊ずつ配り感想文を書いてもらうなどの工夫もしました。

(効果)

対象者には、AIA以外の実務研修も実施していますが、全体を通してのアンケートではAIAに関するコメントが多く、インパクトの大きさを実感しました。例えば、「普段考えることがないことを考える機会をもてた。これほど真剣に自分を見つめなおしたのは生まれて初めて」「自分には考えつかない物の見方に接することができた」「人生に希望が湧いた」等です。傍目にも、「失敗しないように」という安全思考や消極的な考え方ではなく、一歩踏み込んで何かをやってみよう」というアクティブなものに変化していった様が伝わりました。

(今後について)

明るく素直に物事を受け入れて、生き生きと人生に取り組む姿勢が見えてくると、これからも、一人ひとりが将来の自己像を明確に描いて、人生全般を充実させてほしいと願いますし、今後どのように、それぞれの将来が展開していくかが楽しみです。

■自動車販売会社

「リーダーの意識改革-すべての研修・業務改善・改革のベースに-」

(導入の経緯)

長年自動車の販売に携わり日本のモータリゼーションの一翼を担ってきた当社は、「社員一人ひとりが豊かな創造力と溌剌とした気概に満ちてくる会社にしていきたい」との考え方に立って、人材育成を強力に推し進めてきました。

入社時の集合研修に始まり、各部署での先輩スタッフによる指導、各種講座やセミナーへの参加など豊富なメニューが職能別の体系として用意されているほか、通信教育の活用にも積極的です。

一般的には、市場環境がきわめて厳しく研修予算が削られるなか、AIAのようなマインド中心よりも実践的なスキルアップ研修を重視する考え方になりがちだと思います。しかし、改革を進めていくには、志とビジョンをもって取り組んでいこうという気持ちが何より大切です。だからAIAだったのです。体系的なプログラムを組んで多様な研修を実施していますが、まずはとにかく「何かをつかみとろう」とする気持ちを一人ひとりがもつことで、他の研修の効果を全体的に上げていくためのベースとして考えた訳です。

当社は、各拠点の店長およびマネジャークラスを当面の対象者としてAIAをスタートし、7年間で15回のコースを開催、300名が参加しました。顧客の満足度向上にはトップの意識改革が必要です。部下とのコミュニケーションを良くし、「期待したことは必ず実現する」という信念をもった指導を行い、各拠点での部下育成の強化を図ることを目指しました。

(効果)

AIAに参加すると、思っている以上に、普段から後ろ向きの考え方や発言を自分がしていたことに気付きます。そして、自分を変える必要があるのだ、ということを理解してもらう効果がAIAにはあります。

このことは参加者アンケートの数値でも明確に確認できています。「消極的な言葉を使わず、積極的な言葉を使う」など20項目の設問に対する回答を集計すると、研修前後で見事な対比が描き出されました

(今後に向けて)

AIAの特長は、何といっても、とにかく徹底して「押しつけ」を排除していることです。教わる、という従来のスタイルに慣れてしまっている人には抵抗があるようですが、結局は、自分自身が本当に納得できるかどうかなのです。マインド中心のプログラムは他にもいくつかありますが、内容は似ていても「こうあるべきだ」というスタイルから抜け出せているものは見当たりません。AIAは、自分自身で考えて、何かをつかみとろう、自分を変えていこうという心構えを身につけるプログラムです。だからこそすべての研修のベースになりうるし、業務の改善にも、改革にもつながるはずです。その意味で、いずれは全社員に対象を広げていく必要のある研修だと考えています。

■総合情報サービス会社

「生涯現役化の促進に向けて」

(導入の経緯)

情報・通信分野におけるイノベーションは日進月歩。最先端の技術力、最高水準のトップランナーであり続けることは容易ではありません。企業にとっても働く個人にとっても「専門能力の陳腐化」こそ最も恐れるべきところです。とくに社員の中高年齢化という問題を契機に、イノベーションの荒波の中でも活躍し続ける「生涯現役化の促進」に順次着手していきました。

「生涯現役化」促進策の柱の一つがAIAの導入でした。かつては誰もがゼネラリスト志向で管理職になることを目指しましたが、それでは専門性が落ちてしまう。給料は高いがスキルは無い。これだと組織の未来は無いし、中高年齢層のリストラという話にもなってしまいます。これからは企業依存型から脱し、一人ひとりが自己責任に基づくライフプランをもって生きていく時代ですから、常に専門能力の再開発に努め、激しい変化に対応できる自律型の人財になってほしい。そのための意識付けに、まず50歳以上の管理職を対象にAIAを導入、その後、48歳以上、42歳以上と段階的に対象年齢を拡大しながら実施しました。

(効果)

参加者の評価は良好。「知識やスキルの研修は必要だが、心の側面の大事さが分かった」「押しつけでなく自分自身で考えさせてくれるところが良い」などの声が寄せられました。

また、フォローアップ・アンケートでは「研修は有意義だったか」が82%、「学んだことを職場や日常生活で活かせる」が86%と高い数値を示しました。

参加後のフォローとして1ケ月後、3ケ月後、6ケ月後、1年後の計4回アンケートを実施しましたが、直後に高かった評価が3ケ月後には下がり、6ケ月後、1年後と再び上昇してくる傾向もみられました。受け止め方の深さや意味づけは一人ひとり違いますし、時とともに変化をしていくものであることを理解しました。

(今後に向けて)

人間はやはり熱いハートの持ち主でなければいけません。そこにどう点火するか。しかも本人自身に気付いてもらわないと意味がない。だからこそAIAだったのです。

今後の課題は、AIAの対象を全従業員にまで広げることです。それは今、「活力を失っている中高年齢層をどうするか」という後ろ向きの発想ではなく、まさに「生涯にわたって活力にあふれる最先端の専門家であり続けるためにどうするか」、という課題への挑戦だからなのです。

志学のすすめ 志とは何か➀ ―蘇生論―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

リーダーシップには、かならず倫理が問われる。経済と倫理を別個のものと誤って見なすエコノミストたちが、かりそめのリーダーシップを発揮し、経済至上主義によってヘゲモニーをとるならば、社会基盤を掘り崩し、“志”を創出させ、そのことによって、逆に経済そのものを破滅へと導いていくだろう。社会の有機的つながり、自然との結びつき、この全体性のもとに経済は成り立つのである。そこに倫理が問われる理由があるのである。今、志を問うゆえんがここにある。

◇目次

1.今、なぜ志か

(1)東西の思想からみた民主主義社会の問題点

(2)儒教になぜ注目するのか

(3)日本の再検討

2.志とは何か

(1)天とヘヴン、仁(愛)とラブ−東と西を結ぶもの−

(2)志と恥を知る心

(3)志と啓発心

(4)個と全体の統合と調和“汎神論”』−その現代的意義

コラム

11章 信頼

12章 愛

志学のすすめ 志とは何か② ―理論編―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

「使命観」のないところに、現実を変革していく「志」も生まれないし、「志」に基づく前進もあり得ない。そのために、私たちの視野を拡大させてくれる学習が不可欠なのであるが、このような問題意識を持つ学者が、これからの時代には是非とも必要とされているのである。我々は、」どこに向かって前進していこうとしているのであろうか・・。いま、我々は、まさに人類史上かつてない大きなターニング・ポイントにたっている。

◇目次

(1)気のエネルギーと働き

(2)欲求と興味と願望

(3)運命と心構えと意志

(4)恐怖と服従−「アンチ志の道」と「脱権威主義への道」

(5)普遍と絶対

(6)志と意志とはどのような関わりがあるのか

志学のすすめ 志とは何か③ ―実践編―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

欧米には、東洋と共通する「徳」の観念はあっても、「道徳」に相当する観念は存在しない。「道徳」に該当する単語はないのである。一語をもって「志」を表す言葉がないのも、このことと関連している。これまで、洋の東西の思想の異同を追及する「比較思想史」では、このような問題をまったく見過ごしてきた。しかし、この点では、「愛」と「志」との関連を考えるうえで無視できない問題としてとらえる。明治維新の回天の大事業を推進したのも、若き志士たちであった。このさい「志」とはいったい何かを各分野における人物の具体的事例をとりあげながら、再考してみる作業を通じて、精神面から崩壊しつつある日本の将来の新しい展望を拓くよりどころを築いていこうとういのが本書の意図である。

◇目次

序章 事例研究のための予備知識

1章 前進力

2章 勇気

3章 好奇心

4章 集中力

5章 忍耐力

6章 創造力

7章 決断力

8章 自身

9章 熱意

10章 信念

11章 信頼

志学のすすめ 志とは何か ➀ ② ③ 3部作

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 5,500 円 (3冊セット価格)

ドイツの社会学者、テンニエス(1855~1936)は、地縁・血縁に基づく精神的な絆による中世の“本質意志”の伝統的共同体である“ゲマインシャフト”(共同社会)の結合体制が解体されていく中で、それに代って、“選択意志”による“交換”に基づく近代の“ゲゼルシャフト”(利益体制)の結合体制が登場してくる西欧の歴史の歩みを明らかにして、両体制を統合して、全体性を回復する新しい体制が、人類社会の将来の課題となるだろうとした。

しかし、その解答は、明らかにならないまま、第二次大戦をへて、世界は米ソ二超大国の対決へと突入し、この問題は、依然人類の宿題として残されてしまったのである。

それまで、西洋の歴史の視点からのみ考えられてきた問題を、冷戦構造の崩壊した今こそ、東洋思想の立場から再考してみるべき時がやってきたのではないだろうか。

そこに、“志学”構築の道があると考える。ここで言う志学とは21世紀の新しい人類社会の地平を拓く“志”とは何かをさぐる学問のことである。この三部作は、そのためのガイド・ラインを試みたものである。

やる気を引き出す 言氣の心理学 ―働き方か生き方改革か―

柳平 彬(著)

ぱるす出版

販売価格(税込): 1,320 円

本書の副題を「働き方か生き方改革か」としました。しかし、なぜそうしたのか理由を説明させていただきます。「働き方改革」ということばを聞いた時、何かおかしいというイメージを抱いたのは、私だけだったのでしょうか。その改革の内容を十分理解しないうちに、意見を述べる失礼を許していただければ幸いです。人間が働くことの意味は「働き方」というような人生の生き方の手段を問題として取り上げて良いのだろうかという疑問が湧いてきたのです。

◇目次

1章 やる気を引き出す39話

2章 志が人を動かす

3章 「教育」から「啓育」へ

4章 言氣を取り戻す

人は考えたとおりの人間になる

ジェームズ・アレン(著)柳平 彬(訳)グループダイナミックス研究所(監修)

田畑書店

販売価格(税込): 1,540 円

『原因と結果の法則』の邦題で知られたベストセラーが、原典に忠実な訳を得て、心に染みわたる!世界で聖書の次に読まれているという名著を、人財育成の第一人者が完訳。−何度読んでもその度ごとに新たな発見がある。いつも身近にもっていた本!

◇目次

はじめに

人の思考と性格

人の思考が環境や状況におよぼす影響

人の思考がからだや健康におよぼす影響

人の考え方と目的

目的の達成に思考が果たす役割

夢と理想

心の平穏

訳者解説

ジェームス・アレンについて

こう言えば良かったのか!

柳平 彬(著)

ダイナミックセラーズ出版

販売価格(税込): 1,320 円

「子どものやる気を上手に育てる親のためのトレーニング」という意味。車を運転したり、教師になるには特別な訓練や資格がいるのに、ひとりの人間を育てるという大事業に、なんの訓練も考えられていないのが現状。親になることが単なる偶然にまかされてよいのだろうか?こんな考えからSTEPは生まれました。。

◇目次

1章 「いい親」から「責任ある親」へ

2章 勇気づけが子育ての始まり

3章 いきいきコミュニケーションが親子の信頼関係を育てる

4章 どのようにして子どもの責任感を育てるか

5章 親も自分も勇気づけて、いきいき親子へのスタートをきろう

6章 私のSTEP記

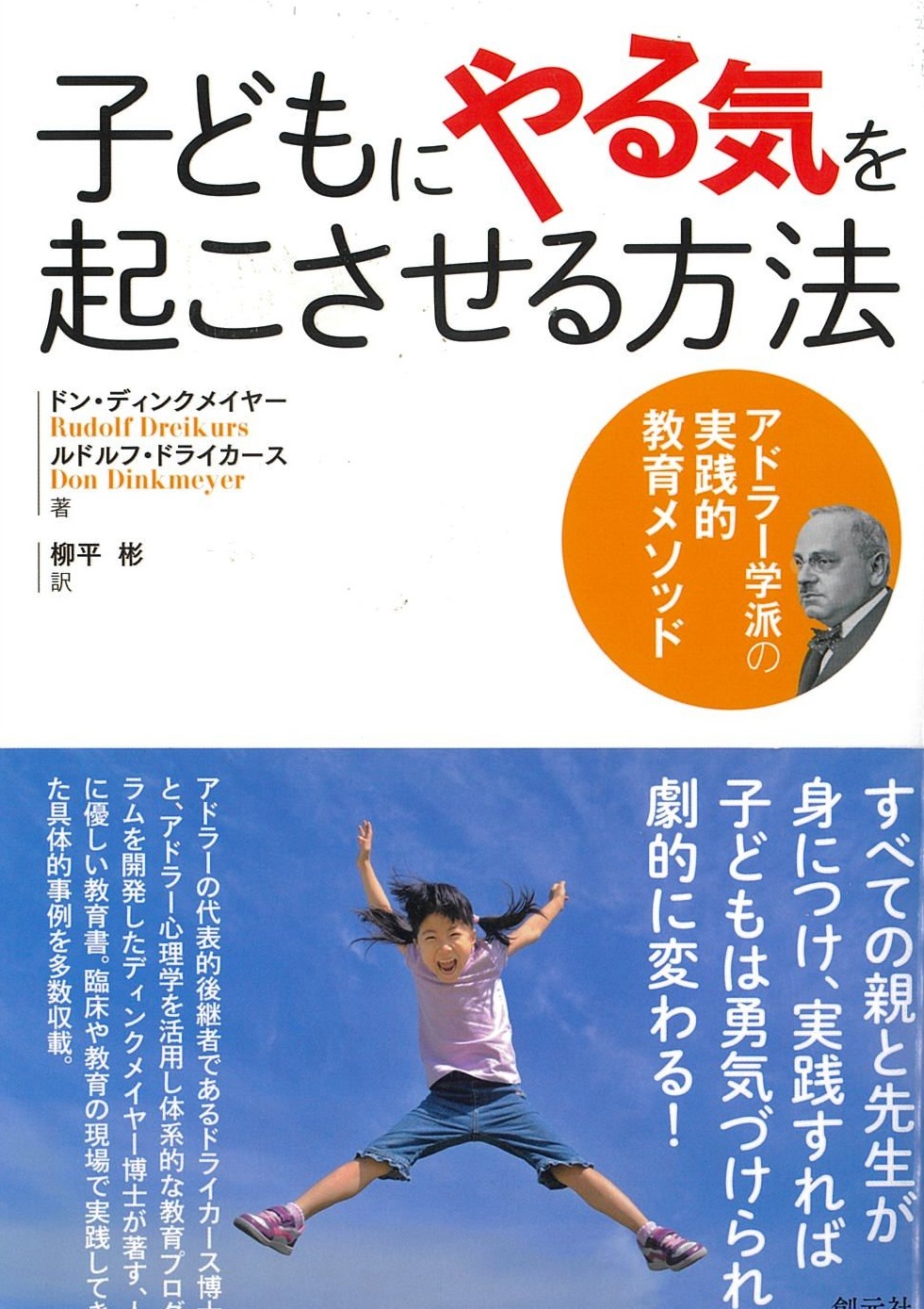

子どもにやる気を起こさせる方法

ドン・ディンクメイヤー/ルドルフ・ドライカース(著) 柳平 彬(訳)

創元社

販売価格(税込): 1,870 円

すべての親と先生が身につけ、実践すれば子どもは勇気づけられ、劇的に変わる!アドラーの代表的後継者であるドライカース博士と、アドラー心理学を活用し体系的な教育プログラムを開発したディンクメイヤー博士が著す、人に優しい教育書。臨床や教育の現場で実践してきた具体的事例を多数収載。

◇目次

序章 子どもにやる気を起こさせる方法

1章 人間を理解する基本原則

2章 子どもの「生き方」を理解する

3章 「やる気をなくす」とはどういうことか

4章 やる気を起こさせる仕組み

5章 状況・分野に応じたやる気の起こさせ方

6章 やる気を起こさせて社会への適応力をつける

7章 子どもの成長度合いに応じたやる気の起こさせ方

8章 グループを上手に活用する方法

9章 やる気を妨げるものは何か

■建設会社

「入社6年目に人生を考える」

(導入の経緯)

当社は入社6年を経過した社員の昇格者研修として導入、参加者は6年間で500名を超えました。年齢でいえば30歳前後で、入社後わき目もふらずに仕事をしてきたものの、これから人生の様々なことを考えなくてはならない年代です。

AIAの導入は、「一人の人間として、自分自身の人生や仕事のことを見つめるきっかけとしてほしい、家族や将来のことも含めてじっくりと思い描く機会を与えたい」ということが目的でした。明るく積極的に生きる姿勢を培うことを期待し、AIAを当社の研修の根幹を成すものと位置づけました。

AIA実施のひと月ほど前には、プログラム開発者のボ・コンクリン氏の著書を全員に1冊ずつ配り感想文を書いてもらうなどの工夫もしました。

(効果)

対象者には、AIA以外の実務研修も実施していますが、全体を通してのアンケートではAIAに関するコメントが多く、インパクトの大きさを実感しました。例えば、「普段考えることがないことを考える機会をもてた。これほど真剣に自分を見つめなおしたのは生まれて初めて」「自分には考えつかない物の見方に接することができた」「人生に希望が湧いた」等です。傍目にも、「失敗しないように」という安全思考や消極的な考え方ではなく、一歩踏み込んで何かをやってみよう」というアクティブなものに変化していった様が伝わりました。

(今後について)

明るく素直に物事を受け入れて、生き生きと人生に取り組む姿勢が見えてくると、これからも、一人ひとりが将来の自己像を明確に描いて、人生全般を充実させてほしいと願いますし、今後どのように、それぞれの将来が展開していくかが楽しみです。

■自動車販売会社

「リーダーの意識改革-すべての研修・業務改善・改革のベースに-」

(導入の経緯)

長年自動車の販売に携わり日本のモータリゼーションの一翼を担ってきた当社は、「社員一人ひとりが豊かな創造力と溌剌とした気概に満ちてくる会社にしていきたい」との考え方に立って、人材育成を強力に推し進めてきました。

入社時の集合研修に始まり、各部署での先輩スタッフによる指導、各種講座やセミナーへの参加など豊富なメニューが職能別の体系として用意されているほか、通信教育の活用にも積極的です。

一般的には、市場環境がきわめて厳しく研修予算が削られるなか、AIAのようなマインド中心よりも実践的なスキルアップ研修を重視する考え方になりがちだと思います。しかし、改革を進めていくには、志とビジョンをもって取り組んでいこうという気持ちが何より大切です。だからAIAだったのです。体系的なプログラムを組んで多様な研修を実施していますが、まずはとにかく「何かをつかみとろう」とする気持ちを一人ひとりがもつことで、他の研修の効果を全体的に上げていくためのベースとして考えた訳です。

当社は、各拠点の店長およびマネジャークラスを当面の対象者としてAIAをスタートし、7年間で15回のコースを開催、300名が参加しました。顧客の満足度向上にはトップの意識改革が必要です。部下とのコミュニケーションを良くし、「期待したことは必ず実現する」という信念をもった指導を行い、各拠点での部下育成の強化を図ることを目指しました。

(効果)

AIAに参加すると、思っている以上に、普段から後ろ向きの考え方や発言を自分がしていたことに気付きます。そして、自分を変える必要があるのだ、ということを理解してもらう効果がAIAにはあります。

このことは参加者アンケートの数値でも明確に確認できています。「消極的な言葉を使わず、積極的な言葉を使う」など20項目の設問に対する回答を集計すると、研修前後で見事な対比が描き出されました

(今後に向けて)

AIAの特長は、何といっても、とにかく徹底して「押しつけ」を排除していることです。教わる、という従来のスタイルに慣れてしまっている人には抵抗があるようですが、結局は、自分自身が本当に納得できるかどうかなのです。マインド中心のプログラムは他にもいくつかありますが、内容は似ていても「こうあるべきだ」というスタイルから抜け出せているものは見当たりません。AIAは、自分自身で考えて、何かをつかみとろう、自分を変えていこうという心構えを身につけるプログラムです。だからこそすべての研修のベースになりうるし、業務の改善にも、改革にもつながるはずです。その意味で、いずれは全社員に対象を広げていく必要のある研修だと考えています。

■総合情報サービス会社

「生涯現役化の促進に向けて」

(導入の経緯)

情報・通信分野におけるイノベーションは日進月歩。最先端の技術力、最高水準のトップランナーであり続けることは容易ではありません。企業にとっても働く個人にとっても「専門能力の陳腐化」こそ最も恐れるべきところです。とくに社員の中高年齢化という問題を契機に、イノベーションの荒波の中でも活躍し続ける「生涯現役化の促進」に順次着手していきました。

「生涯現役化」促進策の柱の一つがAIAの導入でした。かつては誰もがゼネラリスト志向で管理職になることを目指しましたが、それでは専門性が落ちてしまう。給料は高いがスキルは無い。これだと組織の未来は無いし、中高年齢層のリストラという話にもなってしまいます。これからは企業依存型から脱し、一人ひとりが自己責任に基づくライフプランをもって生きていく時代ですから、常に専門能力の再開発に努め、激しい変化に対応できる自律型の人財になってほしい。そのための意識付けに、まず50歳以上の管理職を対象にAIAを導入、その後、48歳以上、42歳以上と段階的に対象年齢を拡大しながら実施しました。

(効果)

参加者の評価は良好。「知識やスキルの研修は必要だが、心の側面の大事さが分かった」「押しつけでなく自分自身で考えさせてくれるところが良い」などの声が寄せられました。

また、フォローアップ・アンケートでは「研修は有意義だったか」が82%、「学んだことを職場や日常生活で活かせる」が86%と高い数値を示しました。

参加後のフォローとして1ケ月後、3ケ月後、6ケ月後、1年後の計4回アンケートを実施しましたが、直後に高かった評価が3ケ月後には下がり、6ケ月後、1年後と再び上昇してくる傾向もみられました。受け止め方の深さや意味づけは一人ひとり違いますし、時とともに変化をしていくものであることを理解しました。

(今後に向けて)

人間はやはり熱いハートの持ち主でなければいけません。そこにどう点火するか。しかも本人自身に気付いてもらわないと意味がない。だからこそAIAだったのです。

今後の課題は、AIAの対象を全従業員にまで広げることです。それは今、「活力を失っている中高年齢層をどうするか」という後ろ向きの発想ではなく、まさに「生涯にわたって活力にあふれる最先端の専門家であり続けるためにどうするか」、という課題への挑戦だからなのです。

志学のすすめ 志とは何か➀ ―蘇生論―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

リーダーシップには、かならず倫理が問われる。経済と倫理を別個のものと誤って見なすエコノミストたちが、かりそめのリーダーシップを発揮し、経済至上主義によってヘゲモニーをとるならば、社会基盤を掘り崩し、“志”を創出させ、そのことによって、逆に経済そのものを破滅へと導いていくだろう。社会の有機的つながり、自然との結びつき、この全体性のもとに経済は成り立つのである。そこに倫理が問われる理由があるのである。今、志を問うゆえんがここにある。

◇目次

1.今、なぜ志か

(1)東西の思想からみた民主主義社会の問題点

(2)儒教になぜ注目するのか

(3)日本の再検討

2.志とは何か

(1)天とヘヴン、仁(愛)とラブ−東と西を結ぶもの−

(2)志と恥を知る心

(3)志と啓発心

(4)個と全体の統合と調和“汎神論”』−その現代的意義

コラム

11章 信頼

12章 愛

志学のすすめ 志とは何か② ―理論編―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

「使命観」のないところに、現実を変革していく「志」も生まれないし、「志」に基づく前進もあり得ない。そのために、私たちの視野を拡大させてくれる学習が不可欠なのであるが、このような問題意識を持つ学者が、これからの時代には是非とも必要とされているのである。我々は、」どこに向かって前進していこうとしているのであろうか・・。いま、我々は、まさに人類史上かつてない大きなターニング・ポイントにたっている。

◇目次

(1)気のエネルギーと働き

(2)欲求と興味と願望

(3)運命と心構えと意志

(4)恐怖と服従−「アンチ志の道」と「脱権威主義への道」

(5)普遍と絶対

(6)志と意志とはどのような関わりがあるのか

志学のすすめ 志とは何か③ ―実践編―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

欧米には、東洋と共通する「徳」の観念はあっても、「道徳」に相当する観念は存在しない。「道徳」に該当する単語はないのである。一語をもって「志」を表す言葉がないのも、このことと関連している。これまで、洋の東西の思想の異同を追及する「比較思想史」では、このような問題をまったく見過ごしてきた。しかし、この点では、「愛」と「志」との関連を考えるうえで無視できない問題としてとらえる。明治維新の回天の大事業を推進したのも、若き志士たちであった。このさい「志」とはいったい何かを各分野における人物の具体的事例をとりあげながら、再考してみる作業を通じて、精神面から崩壊しつつある日本の将来の新しい展望を拓くよりどころを築いていこうとういのが本書の意図である。

◇目次

序章 事例研究のための予備知識

1章 前進力

2章 勇気

3章 好奇心

4章 集中力

5章 忍耐力

6章 創造力

7章 決断力

8章 自身

9章 熱意

10章 信念

11章 信頼

志学のすすめ 志とは何か ➀ ② ③ 3部作

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 5,500 円 (3冊セット価格)

ドイツの社会学者、テンニエス(1855~1936)は、地縁・血縁に基づく精神的な絆による中世の“本質意志”の伝統的共同体である“ゲマインシャフト”(共同社会)の結合体制が解体されていく中で、それに代って、“選択意志”による“交換”に基づく近代の“ゲゼルシャフト”(利益体制)の結合体制が登場してくる西欧の歴史の歩みを明らかにして、両体制を統合して、全体性を回復する新しい体制が、人類社会の将来の課題となるだろうとした。

しかし、その解答は、明らかにならないまま、第二次大戦をへて、世界は米ソ二超大国の対決へと突入し、この問題は、依然人類の宿題として残されてしまったのである。

それまで、西洋の歴史の視点からのみ考えられてきた問題を、冷戦構造の崩壊した今こそ、東洋思想の立場から再考してみるべき時がやってきたのではないだろうか。

そこに、“志学”構築の道があると考える。ここで言う志学とは21世紀の新しい人類社会の地平を拓く“志”とは何かをさぐる学問のことである。この三部作は、そのためのガイド・ラインを試みたものである。

やる気を引き出す 言氣の心理学 ―働き方か生き方改革か―

柳平 彬(著)

ぱるす出版

販売価格(税込): 1,320 円

本書の副題を「働き方か生き方改革か」としました。しかし、なぜそうしたのか理由を説明させていただきます。「働き方改革」ということばを聞いた時、何かおかしいというイメージを抱いたのは、私だけだったのでしょうか。その改革の内容を十分理解しないうちに、意見を述べる失礼を許していただければ幸いです。人間が働くことの意味は「働き方」というような人生の生き方の手段を問題として取り上げて良いのだろうかという疑問が湧いてきたのです。

◇目次

1章 やる気を引き出す39話

2章 志が人を動かす

3章 「教育」から「啓育」へ

4章 言氣を取り戻す

人は考えたとおりの人間になる

ジェームズ・アレン(著)柳平 彬(訳)グループダイナミックス研究所(監修)

田畑書店

販売価格(税込): 1,540 円

『原因と結果の法則』の邦題で知られたベストセラーが、原典に忠実な訳を得て、心に染みわたる!世界で聖書の次に読まれているという名著を、人財育成の第一人者が完訳。−何度読んでもその度ごとに新たな発見がある。いつも身近にもっていた本!

◇目次

はじめに

人の思考と性格

人の思考が環境や状況におよぼす影響

人の思考がからだや健康におよぼす影響

人の考え方と目的

目的の達成に思考が果たす役割

夢と理想

心の平穏

訳者解説

ジェームス・アレンについて

こう言えば良かったのか!

柳平 彬(著)

ダイナミックセラーズ出版

販売価格(税込): 1,320 円

「子どものやる気を上手に育てる親のためのトレーニング」という意味。車を運転したり、教師になるには特別な訓練や資格がいるのに、ひとりの人間を育てるという大事業に、なんの訓練も考えられていないのが現状。親になることが単なる偶然にまかされてよいのだろうか?こんな考えからSTEPは生まれました。。

◇目次

1章 「いい親」から「責任ある親」へ

2章 勇気づけが子育ての始まり

3章 いきいきコミュニケーションが親子の信頼関係を育てる

4章 どのようにして子どもの責任感を育てるか

5章 親も自分も勇気づけて、いきいき親子へのスタートをきろう

6章 私のSTEP記

子どもにやる気を起こさせる方法

ドン・ディンクメイヤー/ルドルフ・ドライカース(著) 柳平 彬(訳)

創元社

販売価格(税込): 1,870 円

すべての親と先生が身につけ、実践すれば子どもは勇気づけられ、劇的に変わる!アドラーの代表的後継者であるドライカース博士と、アドラー心理学を活用し体系的な教育プログラムを開発したディンクメイヤー博士が著す、人に優しい教育書。臨床や教育の現場で実践してきた具体的事例を多数収載。

◇目次

序章 子どもにやる気を起こさせる方法

1章 人間を理解する基本原則

2章 子どもの「生き方」を理解する

3章 「やる気をなくす」とはどういうことか

4章 やる気を起こさせる仕組み

5章 状況・分野に応じたやる気の起こさせ方

6章 やる気を起こさせて社会への適応力をつける

7章 子どもの成長度合いに応じたやる気の起こさせ方

8章 グループを上手に活用する方法

9章 やる気を妨げるものは何か

■建設会社

「入社6年目に人生を考える」

(導入の経緯)

当社は入社6年を経過した社員の昇格者研修として導入、参加者は6年間で500名を超えました。年齢でいえば30歳前後で、入社後わき目もふらずに仕事をしてきたものの、これから人生の様々なことを考えなくてはならない年代です。

AIAの導入は、「一人の人間として、自分自身の人生や仕事のことを見つめるきっかけとしてほしい、家族や将来のことも含めてじっくりと思い描く機会を与えたい」ということが目的でした。明るく積極的に生きる姿勢を培うことを期待し、AIAを当社の研修の根幹を成すものと位置づけました。

AIA実施のひと月ほど前には、プログラム開発者のボ・コンクリン氏の著書を全員に1冊ずつ配り感想文を書いてもらうなどの工夫もしました。

(効果)

対象者には、AIA以外の実務研修も実施していますが、全体を通してのアンケートではAIAに関するコメントが多く、インパクトの大きさを実感しました。例えば、「普段考えることがないことを考える機会をもてた。これほど真剣に自分を見つめなおしたのは生まれて初めて」「自分には考えつかない物の見方に接することができた」「人生に希望が湧いた」等です。傍目にも、「失敗しないように」という安全思考や消極的な考え方ではなく、一歩踏み込んで何かをやってみよう」というアクティブなものに変化していった様が伝わりました。

(今後について)

明るく素直に物事を受け入れて、生き生きと人生に取り組む姿勢が見えてくると、これからも、一人ひとりが将来の自己像を明確に描いて、人生全般を充実させてほしいと願いますし、今後どのように、それぞれの将来が展開していくかが楽しみです。

■自動車販売会社

「リーダーの意識改革-すべての研修・業務改善・改革のベースに-」

(導入の経緯)

長年自動車の販売に携わり日本のモータリゼーションの一翼を担ってきた当社は、「社員一人ひとりが豊かな創造力と溌剌とした気概に満ちてくる会社にしていきたい」との考え方に立って、人材育成を強力に推し進めてきました。

入社時の集合研修に始まり、各部署での先輩スタッフによる指導、各種講座やセミナーへの参加など豊富なメニューが職能別の体系として用意されているほか、通信教育の活用にも積極的です。

一般的には、市場環境がきわめて厳しく研修予算が削られるなか、AIAのようなマインド中心よりも実践的なスキルアップ研修を重視する考え方になりがちだと思います。しかし、改革を進めていくには、志とビジョンをもって取り組んでいこうという気持ちが何より大切です。だからAIAだったのです。体系的なプログラムを組んで多様な研修を実施していますが、まずはとにかく「何かをつかみとろう」とする気持ちを一人ひとりがもつことで、他の研修の効果を全体的に上げていくためのベースとして考えた訳です。

当社は、各拠点の店長およびマネジャークラスを当面の対象者としてAIAをスタートし、7年間で15回のコースを開催、300名が参加しました。顧客の満足度向上にはトップの意識改革が必要です。部下とのコミュニケーションを良くし、「期待したことは必ず実現する」という信念をもった指導を行い、各拠点での部下育成の強化を図ることを目指しました。

(効果)

AIAに参加すると、思っている以上に、普段から後ろ向きの考え方や発言を自分がしていたことに気付きます。そして、自分を変える必要があるのだ、ということを理解してもらう効果がAIAにはあります。

このことは参加者アンケートの数値でも明確に確認できています。「消極的な言葉を使わず、積極的な言葉を使う」など20項目の設問に対する回答を集計すると、研修前後で見事な対比が描き出されました

(今後に向けて)

AIAの特長は、何といっても、とにかく徹底して「押しつけ」を排除していることです。教わる、という従来のスタイルに慣れてしまっている人には抵抗があるようですが、結局は、自分自身が本当に納得できるかどうかなのです。マインド中心のプログラムは他にもいくつかありますが、内容は似ていても「こうあるべきだ」というスタイルから抜け出せているものは見当たりません。AIAは、自分自身で考えて、何かをつかみとろう、自分を変えていこうという心構えを身につけるプログラムです。だからこそすべての研修のベースになりうるし、業務の改善にも、改革にもつながるはずです。その意味で、いずれは全社員に対象を広げていく必要のある研修だと考えています。

■総合情報サービス会社

「生涯現役化の促進に向けて」

(導入の経緯)

情報・通信分野におけるイノベーションは日進月歩。最先端の技術力、最高水準のトップランナーであり続けることは容易ではありません。企業にとっても働く個人にとっても「専門能力の陳腐化」こそ最も恐れるべきところです。とくに社員の中高年齢化という問題を契機に、イノベーションの荒波の中でも活躍し続ける「生涯現役化の促進」に順次着手していきました。

「生涯現役化」促進策の柱の一つがAIAの導入でした。かつては誰もがゼネラリスト志向で管理職になることを目指しましたが、それでは専門性が落ちてしまう。給料は高いがスキルは無い。これだと組織の未来は無いし、中高年齢層のリストラという話にもなってしまいます。これからは企業依存型から脱し、一人ひとりが自己責任に基づくライフプランをもって生きていく時代ですから、常に専門能力の再開発に努め、激しい変化に対応できる自律型の人財になってほしい。そのための意識付けに、まず50歳以上の管理職を対象にAIAを導入、その後、48歳以上、42歳以上と段階的に対象年齢を拡大しながら実施しました。

(効果)

参加者の評価は良好。「知識やスキルの研修は必要だが、心の側面の大事さが分かった」「押しつけでなく自分自身で考えさせてくれるところが良い」などの声が寄せられました。

また、フォローアップ・アンケートでは「研修は有意義だったか」が82%、「学んだことを職場や日常生活で活かせる」が86%と高い数値を示しました。

参加後のフォローとして1ケ月後、3ケ月後、6ケ月後、1年後の計4回アンケートを実施しましたが、直後に高かった評価が3ケ月後には下がり、6ケ月後、1年後と再び上昇してくる傾向もみられました。受け止め方の深さや意味づけは一人ひとり違いますし、時とともに変化をしていくものであることを理解しました。

(今後に向けて)

人間はやはり熱いハートの持ち主でなければいけません。そこにどう点火するか。しかも本人自身に気付いてもらわないと意味がない。だからこそAIAだったのです。

今後の課題は、AIAの対象を全従業員にまで広げることです。それは今、「活力を失っている中高年齢層をどうするか」という後ろ向きの発想ではなく、まさに「生涯にわたって活力にあふれる最先端の専門家であり続けるためにどうするか」、という課題への挑戦だからなのです。

志学のすすめ 志とは何か➀ ―蘇生論―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

リーダーシップには、かならず倫理が問われる。経済と倫理を別個のものと誤って見なすエコノミストたちが、かりそめのリーダーシップを発揮し、経済至上主義によってヘゲモニーをとるならば、社会基盤を掘り崩し、“志”を創出させ、そのことによって、逆に経済そのものを破滅へと導いていくだろう。社会の有機的つながり、自然との結びつき、この全体性のもとに経済は成り立つのである。そこに倫理が問われる理由があるのである。今、志を問うゆえんがここにある。

◇目次

1.今、なぜ志か

(1)東西の思想からみた民主主義社会の問題点

(2)儒教になぜ注目するのか

(3)日本の再検討

2.志とは何か

(1)天とヘヴン、仁(愛)とラブ−東と西を結ぶもの−

(2)志と恥を知る心

(3)志と啓発心

(4)個と全体の統合と調和“汎神論”』−その現代的意義

コラム

11章 信頼

12章 愛

志学のすすめ 志とは何か② ―理論編―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

「使命観」のないところに、現実を変革していく「志」も生まれないし、「志」に基づく前進もあり得ない。そのために、私たちの視野を拡大させてくれる学習が不可欠なのであるが、このような問題意識を持つ学者が、これからの時代には是非とも必要とされているのである。我々は、」どこに向かって前進していこうとしているのであろうか・・。いま、我々は、まさに人類史上かつてない大きなターニング・ポイントにたっている。

◇目次

(1)気のエネルギーと働き

(2)欲求と興味と願望

(3)運命と心構えと意志

(4)恐怖と服従−「アンチ志の道」と「脱権威主義への道」

(5)普遍と絶対

(6)志と意志とはどのような関わりがあるのか

志学のすすめ 志とは何か③ ―実践編―

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 2,200 円

欧米には、東洋と共通する「徳」の観念はあっても、「道徳」に相当する観念は存在しない。「道徳」に該当する単語はないのである。一語をもって「志」を表す言葉がないのも、このことと関連している。これまで、洋の東西の思想の異同を追及する「比較思想史」では、このような問題をまったく見過ごしてきた。しかし、この点では、「愛」と「志」との関連を考えるうえで無視できない問題としてとらえる。明治維新の回天の大事業を推進したのも、若き志士たちであった。このさい「志」とはいったい何かを各分野における人物の具体的事例をとりあげながら、再考してみる作業を通じて、精神面から崩壊しつつある日本の将来の新しい展望を拓くよりどころを築いていこうとういのが本書の意図である。

◇目次

序章 事例研究のための予備知識

1章 前進力

2章 勇気

3章 好奇心

4章 集中力

5章 忍耐力

6章 創造力

7章 決断力

8章 自身

9章 熱意

10章 信念

11章 信頼

志学のすすめ 志とは何か ➀ ② ③ 3部作

柳平 彬(編)

発心社

販売価格(税込): 5,500 円 (3冊セット価格)

ドイツの社会学者、テンニエス(1855~1936)は、地縁・血縁に基づく精神的な絆による中世の“本質意志”の伝統的共同体である“ゲマインシャフト”(共同社会)の結合体制が解体されていく中で、それに代って、“選択意志”による“交換”に基づく近代の“ゲゼルシャフト”(利益体制)の結合体制が登場してくる西欧の歴史の歩みを明らかにして、両体制を統合して、全体性を回復する新しい体制が、人類社会の将来の課題となるだろうとした。

しかし、その解答は、明らかにならないまま、第二次大戦をへて、世界は米ソ二超大国の対決へと突入し、この問題は、依然人類の宿題として残されてしまったのである。

それまで、西洋の歴史の視点からのみ考えられてきた問題を、冷戦構造の崩壊した今こそ、東洋思想の立場から再考してみるべき時がやってきたのではないだろうか。

そこに、“志学”構築の道があると考える。ここで言う志学とは21世紀の新しい人類社会の地平を拓く“志”とは何かをさぐる学問のことである。この三部作は、そのためのガイド・ラインを試みたものである。

やる気を引き出す 言氣の心理学 ―働き方か生き方改革か―

柳平 彬(著)

ぱるす出版

販売価格(税込): 1,320 円

本書の副題を「働き方か生き方改革か」としました。しかし、なぜそうしたのか理由を説明させていただきます。「働き方改革」ということばを聞いた時、何かおかしいというイメージを抱いたのは、私だけだったのでしょうか。その改革の内容を十分理解しないうちに、意見を述べる失礼を許していただければ幸いです。人間が働くことの意味は「働き方」というような人生の生き方の手段を問題として取り上げて良いのだろうかという疑問が湧いてきたのです。

◇目次

1章 やる気を引き出す39話

2章 志が人を動かす

3章 「教育」から「啓育」へ

4章 言氣を取り戻す

人は考えたとおりの人間になる

ジェームズ・アレン(著)柳平 彬(訳)グループダイナミックス研究所(監修)

田畑書店

販売価格(税込): 1,540 円

『原因と結果の法則』の邦題で知られたベストセラーが、原典に忠実な訳を得て、心に染みわたる!世界で聖書の次に読まれているという名著を、人財育成の第一人者が完訳。−何度読んでもその度ごとに新たな発見がある。いつも身近にもっていた本!

◇目次

はじめに

人の思考と性格

人の思考が環境や状況におよぼす影響

人の思考がからだや健康におよぼす影響

人の考え方と目的

目的の達成に思考が果たす役割

夢と理想

心の平穏

訳者解説

ジェームス・アレンについて

こう言えば良かったのか!

柳平 彬(著)

ダイナミックセラーズ出版

販売価格(税込): 1,320 円

「子どものやる気を上手に育てる親のためのトレーニング」という意味。車を運転したり、教師になるには特別な訓練や資格がいるのに、ひとりの人間を育てるという大事業に、なんの訓練も考えられていないのが現状。親になることが単なる偶然にまかされてよいのだろうか?こんな考えからSTEPは生まれました。。

◇目次

1章 「いい親」から「責任ある親」へ

2章 勇気づけが子育ての始まり

3章 いきいきコミュニケーションが親子の信頼関係を育てる

4章 どのようにして子どもの責任感を育てるか

5章 親も自分も勇気づけて、いきいき親子へのスタートをきろう

6章 私のSTEP記

子どもにやる気を起こさせる方法

ドン・ディンクメイヤー/ルドルフ・ドライカース(著) 柳平 彬(訳)

創元社

販売価格(税込): 1,870 円

すべての親と先生が身につけ、実践すれば子どもは勇気づけられ、劇的に変わる!アドラーの代表的後継者であるドライカース博士と、アドラー心理学を活用し体系的な教育プログラムを開発したディンクメイヤー博士が著す、人に優しい教育書。臨床や教育の現場で実践してきた具体的事例を多数収載。

◇目次

序章 子どもにやる気を起こさせる方法

1章 人間を理解する基本原則

2章 子どもの「生き方」を理解する

3章 「やる気をなくす」とはどういうことか

4章 やる気を起こさせる仕組み

5章 状況・分野に応じたやる気の起こさせ方

6章 やる気を起こさせて社会への適応力をつける

7章 子どもの成長度合いに応じたやる気の起こさせ方

8章 グループを上手に活用する方法

9章 やる気を妨げるものは何か